WORK

『 燃える山 』Standing in front of a Burning Mountain 2024

@「桜島のアーティスト・イン・レジデンス:Art Meets ふるさと」2024

竹、茅、火

photo_ Aruki Uetabira (1,3,7th)

今も噴火を続ける桜島での滞在制作。火山活動による溶岩や火砕流の噴出、降灰、噴火後の地表で起こる土壌化や植生の遷移など、プレート運動から始まるこの土地の成り立ちが、目の前の風景を通して足元から想像された。人間が住み着くようになって以降も、噴火によって埋もれたり、火山活動の活発化によって土地を離れたりを繰り返しながら、自然と対峙し、寄り添いつつ、抗いつつ、人々が暮らしてきたことが少しずつ見えてきた。そして、すべての川に水が無く、雨が降るとそのまま山肌を流れてくるため土石流対策の砂防工事が島内各地で行われている。灰や土砂が大量に運ばれては積み上げられ、この地に人が安心して暮らすために続けられている大規模で人為的な活動に、火山という自然のエネルギーの途轍もなさを改めて感じた。

古い写真に、噴火する桜島を立ち尽くして眺めている人々の後ろ姿を映したものがあった。「灰になるまで、灰と共に生きる」という農家さんの言葉にも出会い、島内で採取した竹や茅を編み組みして火山をカタチ作り、最後に火をつけることで、マグマ溜まりが噴出するように内部から燃えて灰になっていく様をみんなで立ち尽くして眺めてみたいと考えた。関わってくださった人々のやさしさと惜しみないサポートに感謝しながら、人為を尽くしつつ、最後は自然に委ねることしか出来ないことを痛感した日々だった。

山が燃えていく映像(3分15秒)

https://drive.google.com/file/d/1MWB_PDM9QpOCcpizP2AdytTb3zesU_tN/view?usp=sharing

『 風景に向かって旗をかかげる 』 Calling to the Landscape 2023

@「信濃大町アーティスト・イン・レジデンス2023 : 水をつむぐいとなみ」

暮らしの中で使われてきた布地、糸、竹、背負子

photo_Takahiro Ozawa(1,3,8th)、Kazuhiro Ikeda(2,4,6th)、 Munehisa Takahashi(5th)、Yujia Lu(7th)、Yui Inoue(9th)

北アルプスの麓、信濃大町での滞在制作。目の前に聳える山々の成り立ちを想像すると、自然の営みやその時間軸の壮大さに気が遠くなる。隆起した大地に、雪や雨が降り注ぐことで地表が少しずつ削られ、山肌や谷、川、湖が生まれ、岩石が風化した土壌に草木が根を張り出す。

この土地で使われてきた布を縫い合わせて大きな旗を作り、糸をチクチクとひたすら縫いつけていくことでこの土地の風景を描き出したい、そしてその旗を山頂でかかげてみたいと漠然と考えていた。山で旗をかかげる意味が自分でも分からないまま作業を進めていたが、様々な営みが重なり混じりあうことでかたちづくられてきた〈風景〉に対峙していると、腹の底から叫びたくなって、風景に向かって叫ぶよう旗を振り、かかげていた。家の中で大きく作ったはずの旗は、山ではとても小さく見え、そのことに妙に納得しつつ清々しい気分になった。海原で波にもみくちゃにされ、その敵わなさに腹の底から笑ってしまう時の感覚と同じで、自然界の果てしなさやスケールに打ちのめされ、人間の営みの小ささを思い知って安堵したかったのかもしれない。 そして、ある人に「風景に向かって白旗をあげてるんですね」と言われ、思わず膝を叩いてしまった。

making & 山に旗をかかげにいく映像(2分30秒)

https://drive.google.com/file/d/1iz9X15Nl9xV0I6UgKv8yDEXqsEM5Q4M_/view?usp=drive_link

@「ITONAMI : 風景に向かって旗をかかげる」ギャラリーノイエ(松本市)

主催:信州大学人文学部芸術ワークショップゼミ(美術系)

photo_Takeshi Hirabayashi (grasshopper)

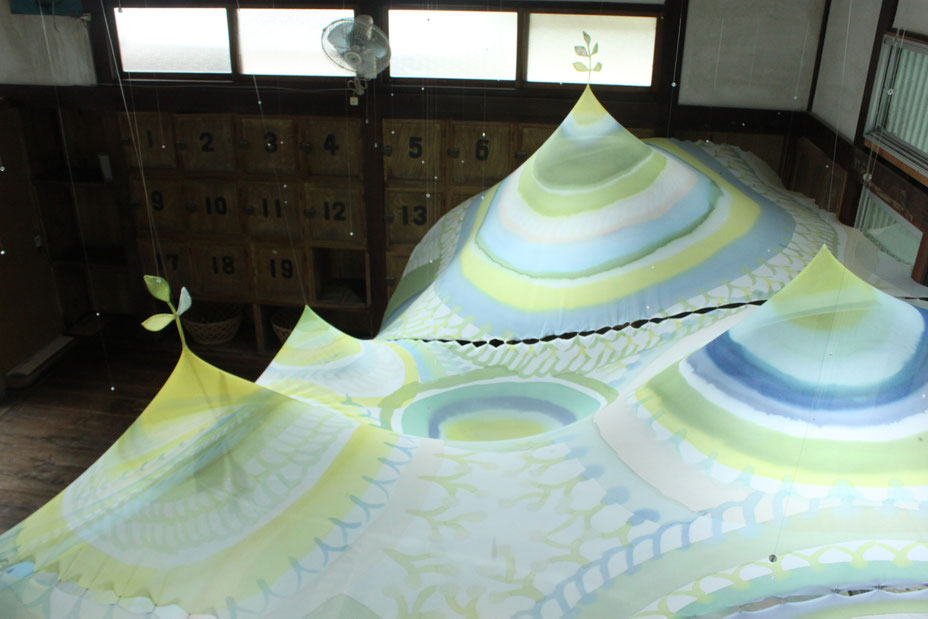

『 new肥前風土記 』 2023

@「アーティスト・イン・レジデンス2023 at ホテル龍登園 : residence artist vol.2 井上唯」

枝梅酒造で使われていた道具たち、ホテル龍登園の椅子、名尾和紙、松尾商店で頂いた畳表、紺の反物生地、糸など

協力:EDAUME 旧枝梅酒造

佐賀県の北に位置する脊振山地の麓での滞在制作。この山地から流れ出した川は、水路やクリークを張り巡らせながら佐賀平野を南下し、広大な干潟をもつ有明海へと至る。この地の人々は、大昔から水不足や洪水に悩まされながらも、干潟を干拓して田畑を広げ、水利用に工夫を凝らして生活してきた。山地の麓には縄文時代から人々が住み着き、古代の遺跡や古墳が数多く点在し、奈良時代には国府が置かれるなど、かつては人やモノが活発に行き交う土地であったと知り、在りし日の賑やかな様相が彷彿とされた。そして「風土」が、人々の営みや土地の風景、物語を育んできたことを改めて実感した。

そこで、浮かび上がってきたこの土地の様々なモチーフ(脊振山地、水の繋がり、楠の大木、エビス様、鍋島緞通、巨石群、佐賀城絵図など)を、出会った素材や道具、手法と掛け合わせながら、実際の地形に呼応させてカタチにしていった。

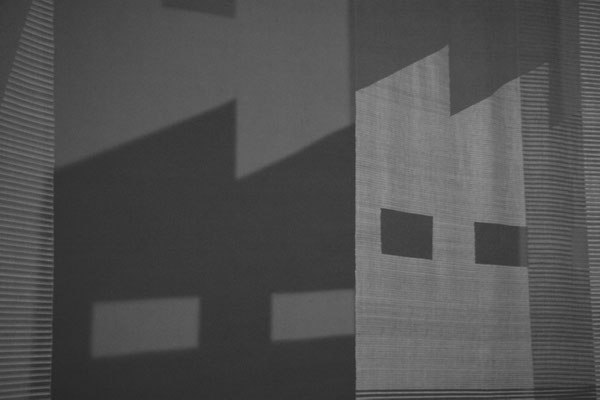

『 山と、人と、信仰と 』The Life of the Mountain 2022

@「北陸工芸の祭典:GO FOR KOGEI 2022」那谷寺(石川)

糸、被膜ワイヤー

協力:(株)オリジナークロスジャカード、小倉織物株式会社、中川産業株式会社

photo_ Masahiro Katano(left 2 pieces)

古来、水源となる山々は「みくまり(水分)の神」として信仰されてきた。加賀、越前、美濃にまたがる “白山” は、そうした山そのものを神体とする山岳信仰の対象であり、穀倉地帯を抱えながら日本海だけでなく太平洋まで大きく流れ出る手取川・九頭竜川・庄川・長良川を有し、水への信仰も篤い。雨や雪解け水は、地中へと染み込み、伏流水や川となって裾野の田畑を潤しながら、海へと至り、そして循環していく。昔から、この地域だけでなく広く遠方からも信仰を集めてきた“白山”を中心とした広大な水の繋がりをカタチにすることで、その流域に広がる文化・信仰圏の奥行きをもあらわせるのではないかと考えた。

白山や那谷寺を開いた越国の僧・泰澄の出自である秦氏が大陸から養蚕や機織の技術をこの地にもたらし、その後も織物産業が発展してきた。また、白山の神・菊理媛尊(くくりひめのみこと)は水の神であり、結びの力を持つ和合の神でもあることを知り、地元の織物工場から糸を頂き「括る・結ぶ」という手法を用いて制作したいと考えた。

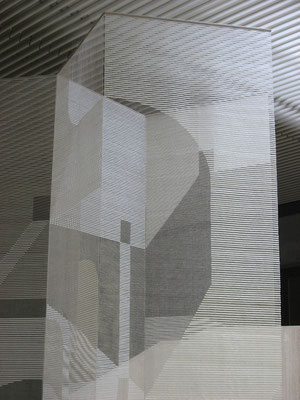

『 “暮らし”と“作る”のあわい 』Dialogue with materials 2021

@「 Soft Territory かかわりのあわい 」滋賀県立美術館

【空間】〈 環:Umwelt 〉

琵琶湖で使われていた漁網、琵琶湖岸で拾った陶・ガラス片、海岸で拾ったプラスチック片、ビニール袋、ボタン、竹、ススキ、糸、真鍮線など

Fish nets used in Lake Biwa, pottery / glass pieces picked up on the beach of Lake Biwa, plastic pieces picked up on the beach, plastic bag, buttons, bamboo, pampas grass, thread, brass wire, etc.

【壁面】〈各地で収集した素材・道具・モノ、それらを使って作ったモノたち〉 Materials ,tools, and objects collected in various places, things made by hand

石、貝殻、葉っぱ、植物の繊維・糸、漂着物、カゴ、笊、作業机、手遊びで作ったモノ・道具、実験ピースなど

Stones, shells, leaves, plant fiber and yarn, flotsam, baskets, colanders, desk, objects, tools, experimental pieces, etc.

【机台】〈琵琶湖を遊ぶ/移動するための帆筏づくり〉 Work in progress: Build a raft with sail for Lake Biwa

竹、プラスチック包装、ペットボトル、ネット、ロープ、ミシン、本、地図、資料など

Bamboo, plastic package, pet bottles, nets, ropes, sewing machine, books, maps, etc.

収集する、作る、使う、繕う、愛でる、遊ぶといった私自身の“生活すること”と“制作すること”のあわいに存在するさまざまな営みの中で集められ、生まれてきたモノと、実際に手を動かしてモノを作るという行為を見せていくことで、“日常”と“museum”を繋ぐ場を作り出したいと考えた。

壁面には、これまで各地で採集した素材、使われてきた道具、手遊びで作ったモノ、実験ピースなど、自分が作ったモノに限らず、自然界の時間と作用が生み出したモノや、人間の知恵と工夫が内包されたモノたちを配置。

空間には、これらと地続きにある営みとして作品「環 : Umwelt」を制作。湖のまわりを山々がぐるりと囲むこの土地に暮らすなかで感じている繋がりや光景、そしてさまざまな存在や事象が入り交じってこの世界が成り立っている様を作ろうと考えた。そこでまず、目の前の世界を構成している要素を言葉や図によって整理しようと試みたが、こぼれ落ちるものばかりな気がしてどうしてもうまくいかない。そして次第に、その分類できない、言葉で括れない“あわい”にこそ、この世界の豊かさや本質があるのではないかと思い至った。そこで、境界 /border を生み出しながらもその境目をはっきりさせない〈編み目〉や、この世界のすべての存在のもとになっている“粒子”を思わせる〈円〉や〈輪〉の連なりといった素材や手法に置き換えながら作っていった。

会期中には、琵琶湖で遊ぶ/移動するための道具として、身の回りの素材で帆のある筏を作り、実際に琵琶湖を帆走する計画を立て、会期終了後に琵琶湖に漕ぎ出した。自分の手でモノを作り、使っていくおもしろさと試行錯誤の過程をそのまま見せたいと考えた。

photo_Hyogo Mugyuda(1st-12th)、Kakuya Fujinaga(13th)、Koji Tsujimura(14th)

『 whitescaper 』 2020

@「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020」(横浜)

形状保持ヤーン plastic yarn

『 この土地に生きる 』having roots 2019

@「 Symbiosis / 滋賀近美アートスポットプロジェクトvol.2」(滋賀)

被膜ワイヤー coated wire

〈Symbiosis:共生〉をテーマに、古くからある集落と戦後の開拓地とが隣接する地域で行われた展覧会。

この地はかつて照葉樹林がうっそうと茂る森であったが、人間が住みつくようになって以来、人の営みに呼応しながらその様相を変化させ続けてきた。現在、目の前に広がる風景は、長い時間の中で育まれてきた自然に人間が介入することで変化しながら形づくられてきたものであり、この“風景”こそが、自然と人間のせめぎ合いの結果であり共生のカタチそのものなのかもしれないと感じた。また、土地と人間の関係について考えていくなかで、「根」は土地と植物だけでなく、土地と人との関係や繋がりを表す言葉でもあり、根を通して、共生や関係性そのものを表せるかもしれないと考えた。そこで、土地に根を張って生きる人々の姿を風景に重ね合わせることで、人類が移動と定住を繰り返しながら土地を選び土地と共に生きてきたこと、そして人間が土地に生きるということの意味を改めて想像し直してみたいと考えた。

『 此岸彼岸 』Here and There 2018

@ 「 PCCA International Residency Project 1 : Breathe」Points Center for Contemporary Art (錦渓/中国)

枝垂れ柳の枝 branch of weeping willow

水辺の古都、中国・錦渓での滞在制作。

この街を歩いていると、風景のなかに逆さに存在する水面に映り込んだ“もうひとつの風景”に何度もハッとさせられた。また、湖上に作られた宋代陳妃の水塚は、あちらの世界に行ってしまった彼女を悼むために作られたものであり、湖岸からのその距離が<この世>と<あの世>の見えない境界を視覚化しているように感じた。そして水辺に生える「枝垂れ柳」に、涙を流して嘆くなどの意味があるだけでなく、「柳」の語源に“あの世とこの世を区別する境界”の象徴の木、という説があることを知り、様々なことが<こちら/此岸>と<あちら/彼岸>を通して繋がってくるのを感じた。そして、街のあちこちにかかる「橋」もまた両者を繋ぐ存在であり、水路を跨いでかかる現実の橋と、水面に映り込んだ橋とが繋がってきれいな輪を描く様は、「親しい人との長い別れの際に柳の枝を輪にして手渡す」という中国の古い風習とも重なって見えてきた。

このように、街の至るところで想起させられた<こちら/此岸>と<あちら/彼岸>の重層的な繋がりを柳を使って作品化してみたいと考え、水塚を彼岸としてのぞむ岸辺に生える柳から、人々の嘆きの涙や想いが流れ出して浮遊していくさまを川に見立て、その川面に橋をかけていった。

『 Weaving Home 』2018

@「2018 桃園産業藝術節 /RE:ART 再製造 ー from Waste to Art」中壢老街渓(台湾)

食品パッケージの耳部分 、金属フレーム food package (Recycle material), metal flame

産業の町である台湾・桃園で制作した作品。昔から生活に関わるあらゆるモノを生み出してきたこの町には、様々な道具や材料の店が点在する。糸や縫製などに関わる小さな商店が並ぶ一角もあり、そこにはかつて大きな縫製工場があって、家庭でも女性たちが内職に励んでいたそうだ。そうした、人々の生活に根付いている“ものづくり”の営みを見せたいと考え、日々の営みの象徴として「家」のカタチを使い、様々な手法で編み、織り込んでいくことで、ものづくりに内包される手間や時間、そして人々の知恵や工夫を表したいと考えた。材料には、地元企業の廃棄物を利用している。

『 whitescaper 』2017

@「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2017 Yokohama Paratriennale2017」象の鼻テラス、象の鼻パーク zou-no-hana-terrace, park(横浜)

形状保持ヤーン plastic yarn

多様な人々がそれぞれの文化や価値観の違いを超えてとけあい、ひとつの世界を創り上げるという展覧会のテーマを受け、誰もが参加しやすい作り方と仕組みを考えて、「編む」という行為を通して多くの参加者ととも作品の制作を行った。また、展覧会のめざす世界の在り方が、“内と外を分け、個を保持しながら、それでも外に開いている”という生命体の細胞膜の在り方と重なる気がして、成長し続けるひとつの大きな生命体のような空間を作ろうと考えた。たくさんの手によって生まれる細胞のような編み目がどんどん増殖していくことで、会場各所で起こる様々な物事をゆるやかに有機的に繋げながら、普段目には見えないこの世界の本質のような姿を、目の前の風景に重ね合わせるように、とけあわせるように出現させられたらと考えた。

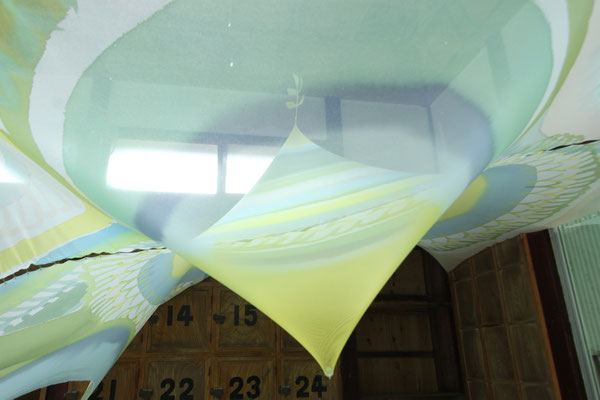

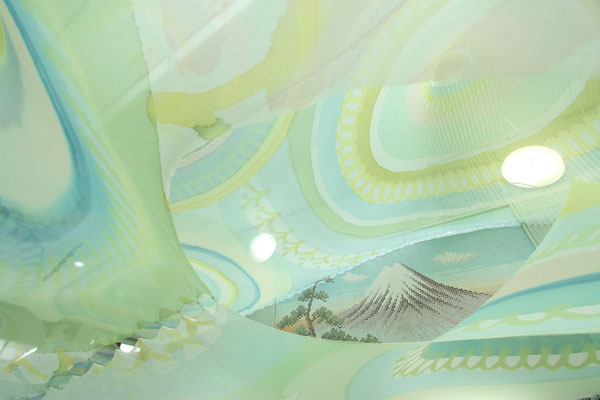

『 into the rain 』2017

@ 「 奥能登国際芸術祭2017 SUZU 2017 OKU-NOTO Triennale 」恵比寿湯(石川)

パワーネット、染料、ビーズ、錘、クッション、安全ピン power net, dying, beads, weight, cushion, pin

能登半島の海と丘陵に囲まれた入り江を拠点に、かつて人々が4000年ものあいだ狩猟採集生活を営み続けていたことを知って、その途方もない歳月がこの土地の豊かさを力強く裏打ちしていると感じた。そこで、この豊かな大地をつくっている“水”と“土”を可視化するような光景を、今は使われていない銭湯を舞台に展開した。降り注ぐ恵みの雨が波紋となって広がりながら、私たちの身体や森羅万象あらゆるものに染み込み、そして大地に還って再び巡っていくさまを想起させるような空間をつくりたいと考えた。浴場壁面のタイルに描かれた水辺の風景とも繋がりを持たせながら、透過・伸縮性のある布を染めて、水面や地層を思わせる不思議な曲面を幾重にもつくり出した。来場者は、脱衣所で荷物や上着を脱いで、その内部にもぐり込んでいくことが出来るようになっている。薄暗い脱衣所から浴場に進むにつれて、高い天窓から降り注ぐ光を受けつつ、かつてこの町の人たちが湯船にゆったりと浸かっていたように、全身を包まれるような感覚を味わってもらえたらと考えた。

『 nami no manimani 』2016

@ 「SOKO LABO/ 瀬戸内国際芸術祭2016 Setouchi Triennale 2016 」粟島海洋記念会館(香川)

浜辺で拾い集めた陶片・ガラス片、針金 the pieces of pottery and glass, wire H270×W900×D700cm

浜辺で見つけた陶器の破片からは、生活や舟運といった人々の営みとともに、風や潮流・海流といった自然の営み、地理的条件、そして、それらを取り巻く大きな時間軸まで想起させられた。そこで“かつて”からここに至る“現在”までの途方もない時間の記憶と物語をまとった陶片を拾い集め、それらを再び繋ぎ合わせていくことで何を作り出せるのだろうかと考えた。そして、数年前に瀬戸内海の島々をカヤックで回った際に、海から突き出している島々を眺めながら、ふと、「現在たまたま海水面から出ている部分が“島”になっているにすぎない」ということを実感した瞬間を思い出した。その実感は、かつて瀬戸内海が陸地であり、川と湖沼が点在するその原野はナウマンゾウなどが群生する格別の狩り場であったという知識と繋がって、大昔のその光景をリアルに想像させた。と同時に、見えないはずの海底面が、今いる陸地と地続きで目の前に広大に広がっている様を鮮明に思い描かせた。それは、「今、目の前に広がっている風景が一時的なものすぎない」という地球の大きな時間軸を感じた瞬間でもあった。そこで、見慣れた海水面を消し、島と地続きに広がる海底面を編み上げることで、新たな海の風景を作り出せるのではないかと考えた。

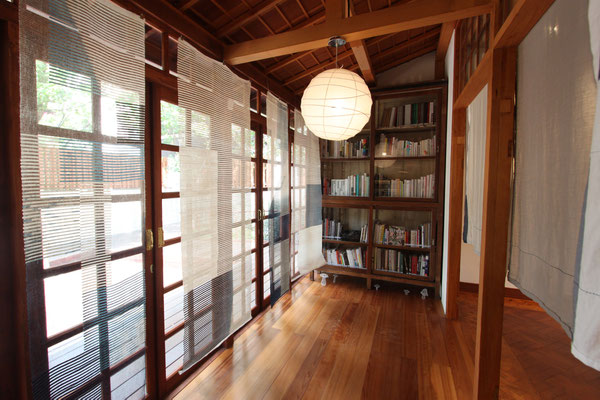

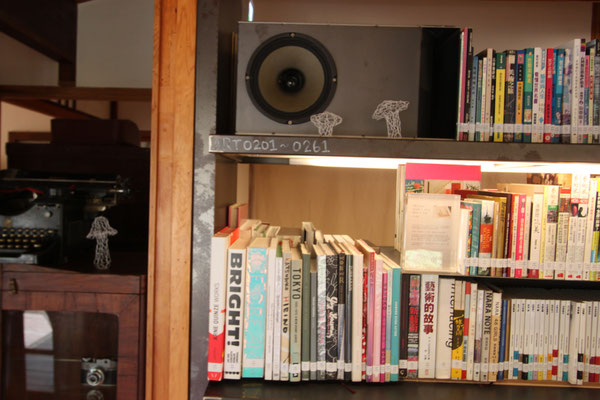

『 我們的詩 』2016

@「E=mc² 台日設計相對論」VVG Chapter [ 文房 ] (台北/台湾)

【廊下】〈我們的詩〉和紙、リネン糸、藍染め Japanese paper, linen yarn, indigo dying

H230×W74cm ×2pieces, H230×W46cm ×2pieces

【各所】〈旅するキノコ〉形状保持ヤーン plastic yarn

『 うたかたの日々』 2015

@ギャラリー揺 gallery Yuragi(京都)

【和室】〈うたかたの日々〉ススキ、オギ plant H230×W150×D130cm

【板間】〈家 ( fluff ) 〉綿毛 fluff H17×W16×D20cm、H16×W17×D17cm、H30×W13×D13cm

〈彼方の人〉シロガネヨシ plant

【庭】 〈夢を見ているのか〉銅線 copper wire H45×W25×D13cm

【玄関】〈家〉南天 nandin H8×W10×D10cm/〈ひと〉オナモミ cocklebur

以前、ある人にどんなものを作りたいのかと問われ、「自然に成ったような作為のないモノかな」と答えながら“植物”をイメージして話している自分に気がついた。その後、自然に囲まれた土地に移り住み、季節とともに移ろっていく植物たちを見ていて、自然の摂理や時間を内包したこの圧倒的に美しいものたちを「作る」ことは出来ないけれど、そこにそっと手を加えることでワクワクするような何かに「する」ことならできるかもしれないと思った。そして秋の原っぱを歩き回りながら、心ときめく植物たちを集めてまわった。イチから作るのではなく、身の回りにあるものに少しだけ手を加える手遊びの愉しさにワクワクした。

『 whitescaper 』2014

形状保持ヤーン plastic yarn H5×W18×D12m SLOW FACTORY × 井上唯

@「ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014 Yokohama Paratriennale 2014」象の鼻テラス(横浜)

『 音楽を聴く人 』listening to music 2013

@「風と土の交藝 in 琶湖高島2013」大村邸(滋賀)

植物繊維、ピアノ線 abaca yarn, piano wire H350×W140×D140cm

photo (left 1 piece)_Koji Tsujimura

@「六甲・ミーツ・アート 芸術散歩 ROKKO MEETS ART 2013」六甲オルゴールミュージアム(兵庫)

植物繊維、シンギング・バード(オルゴール/19C,フランス製)ピアノ線

abaca yarn, singing bird (music box /19C,FRANCE), piano wire H350×W140×D140cm

『 宙(そら)のいえ 』HOME 2011

@「神山アーティスト・イン・レジデンス2010」寄井座(神山/徳島)

藍染め、麻布 indigo dying, linen H300×D300×W350cm

photo _ Keizo Konishi

藍染めの産地である徳島県の山間にある小さな町での滞在制作。

こどもの頃から“おうちに帰りたい”と身体が思うことがあった。こどもの頃の〈うち〉は、家族のいる自分の生まれ育った家のことだった。大人になり、ひとりであちこち転々と暮らすようになった今は、一体どこがその〈うち〉なのか、自分でもはっきり分からなくなってしまった。けれども相変わらずその感覚はふとしたときに訪れる。ある本のなかにこんなフレーズがあった。“どんなものにもこの世界のどこかに〈うち〉がある、それを忘れずにいるのは大事なことだ。・・・この世界はすべての生きとし生けるものが分かち合う〈おうち〉なのだ”。

山々に囲まれたこの町は、雨が降ればどこもかしこも水で溢れ、夜には頭上に無数の星が静かに瞬き、鹿が近いような遠いようなところで叫ぶように鳴く声が聴こえてくる。夜、ひとりで星々を見上げながら、その光が私の目に届くまでの時間と距離のことを想像しているとあまりの壮大さにクラクラした。山々の中にあるこの町は、大きな宇宙の片隅にある。そして町の中心に位置する寄井座は、時折やって来る旅芸人の芝居や映画をみんなで集い楽しむ場所だったそうで、人々の賑やかなざわめきが聴こえてくるような場所だった。宇宙から見ると、とても小さなこの場所にも日々を確かに生きる人間や生き物たちの営みがあり、そんな営みがこの宇宙には無数にあるのだと思うと気が遠くなると同時に、安堵するようなあたたかい気持ちにもなった。そこで寄井座の中に、入れ子状に、すべての生きとし生けるものの家である小さな宇宙を作ってみようと考えた。

『 海を眺めている 』look at the sea 2011

@「粟島アーティスト・イン・レジデンス2010 Autumn」粟島海洋記念館2Fホール (香川)

植物繊維、雑草 abaca yarn, weeds

[ こども a small person 90×40×16cm ] [ ピアノを弾く人 who play the piano 55×65×35cm ] [ 佇む男 who standing still 60×50×25cm ]

瀬戸内海の小さな島に滞在制作した際の作品。

島で暮らすようになり、海がいつも傍らにあるということに何度も改めて気づかされた。そんな日々のなかで、“海は見ていた”という言葉を本の中に見つけ、頭を打たれた思いがした。その言葉は瞬時に、海がひとつの大きな生命体であることを連想させ、そのイメージは漠然と感じていた「大きな存在」への畏怖の思いと繋がりながら身体のなかで拡がっていった。また、過疎の進んだこの島の人たちの話は、ここにはいない誰か、ここではないどこか、今ではないいつかであることが多く、話を聞いているうちに、その人の記憶を通して目の前にはいない人々の気配を見るような気がした。海が見えるこの部屋に佇んでいるのは、かつてここにいた誰かの気配なのだろうか。今を生きている自分がこの場所に立ち、風景とともにそれらを眺めることで、目には見えない存在を自分の身体の延長上に確かに感じてみたいと思った。

『 ここではないどこかへと 』somewhere 2005-2010

@ギャラリーギャラリー(京都)

亜麻糸、紙糸、綿糸 linen yarn, paper yarn, cotton yarn 275×80cm (11枚) 11pieces

photo (last 4 pieces)_ Makoto Yano

子どもの頃から“ここでなはいどこかへ”行ってみたいという想いがずっとある。非日常や、普段の身体感覚を揺さぶってくれるような出来事が好きで、自分をワクワクさせてくれる何かを探し続けてきた。坂や階段のある町が好きなのも、その先に広がっているであろうまだ見ぬ風景や出来事に好奇心を掻き立てられるからなのかもしれない。学生時代に「カルペ・ディエム=今を生きる」という言葉を知った時、“今”や“ここ”ではなく、いつもその先にある何かを求めて浮き足立っている自分の生き方を突きつけられた気がした。そして、ある友人のことを思った。彼女は長年同じ場所に住み、そこにある関係性を大事にしながら、仕事も変えず、倦むこともなく、日々を丁寧に生き生きと暮らしている。そんな彼女と、彼女の地に足の着いた生き方を尊敬しつつ、それでも"ここではないどこかへ"惹かれてしまう気持ちは消えない。そんなどうしようもない気持ちと、どこかへともっていかれるような、繋がっていくような光景をつくりたいと思ったのかもしれない。

『 いまここに在るということの不確かさ 』 2010

@ギャラリー揺 gallery Yuragi(京都)

【和室】〈家型 home〉H160×W106×D140cm リネン糸、和紙糸、金糸、真鍮棒 linen yarn, Japanese paper yarn, gold thread, brass

【板間】〈階段 steps〉H42×W110×D140cm 蜜蠟、水 bee wax, water、〈水面鏡 a pool〉H25×W32×D0.5cm アルミ aluminum、

〈梯子 a ladder〉H110×W4cm 金糸 gold thread

【庭】 〈階段 steps〉H42×W95×D70cm 蜜蠟 bee wax

【玄関】〈壊れた梯子 a broken ladder〉H25×W6×D0.7cm 蜜蠟 bee wax

『 虚空に浮かぶ月 』moon on the city 2008

@「公募京都芸術センター2009」京都芸術センター

リネン糸、和紙、蝋、白砂、裸電球 linen yarn, Japanese paper, wax, white sand, a lamp 320×140cm (14枚) 14pieces

『 空(くう)のうつわ 』 Shape of Time and Space 2007

@金沢美術工芸大学ホール

リネン糸、和紙、蝋 linen yarn, Japanese paper, wax H360×W116cm [7pieces]

『 静かな時間 silent time 』『 始まりの場所 the origin of delight 』 2007

@ART LIFE MITSUHASHI (京都)

【L】『静かな時間 silent time 』 リネン糸、和紙、染め linen yarn, Japanese paper, dyeing H265×W94cm [5pieces]

【R】『始まりの場所 the origin of delight』 H400×W140cm [2pieces]

Copyright (c) 2014-2024 YUI INOUE All Rights Reserved.